E’ un po’ che non scrivo perché mi viene solo quando sto bene, quindi spesso, ma non in ogni momento perché non sono un robot e anch’io ho le mie settimane no, nere e un po’ folli. Esco da un periodo che ero un rubinetto di malinconie. Bastava parlare con qualcuno e si apriva. E via col valzer del lamento, schiacciando i piedi a ogni aspetto della mia vita. Spiegando, nella noia più totale dei presenti, che il mio lavoro non mi piace, la mia famiglia mi opprime, suonare mi ha rotto le balle ed ho il sogno frequente di scappare col nano del circo e la sua inseparabile amica che si guadagna da vivere facendo la donna cannone. Dopo un mesetto a menare il torrone a qualunque umano mi capitasse a tiro, va detto sempre meno e concentrati come stessero all’ultimo giorno di scuola, mi sono detto che non potevo continuare così e che qualcosa per rampare fuori dalla crisi dovevo farlo per forza. O quantomeno provarci.

Mi sono concentrato su quel che facevo da bambino. Ero un pupo felice più che altro perché mi piaceva colorare. Sono andato in edicola ed ho comperato una scatola di pennarelli grossi e tre risme di fogli, una rosa, una verde e una azzurra. E mi sono messo a cercare quale fosse il problema di fondo, aiutandomi con un bel cartellone. Da una parte, in nero, la mia giornata tipo di questo periodo da pesantone, dall’altra quella di quando ero tranquillo tranquillino, senza ansie e pensieri disfattisti, per la maggior parte impegnato a fare un gran casino. Quasi tutto c’era in tutte e due le vite, oggi come ieri. Scrivevo prima, lo faccio ora, sto ogni giorno a giocare coi miei bambini e lo stesso mi succedeva un anno fa. Così gli aperitivi con gli amici, le due ore sul divano a strimpellare, le passeggiate nella natura appena posso, l’ormai famoso “mozzo (sigaretta, ndr) e due passi” che mi è sempre piaciuto un sacco, le partitine a pallone coi soci il martedì e il giovedì, i libri gialli degli autori italiani, i film sfigati al botteghino.

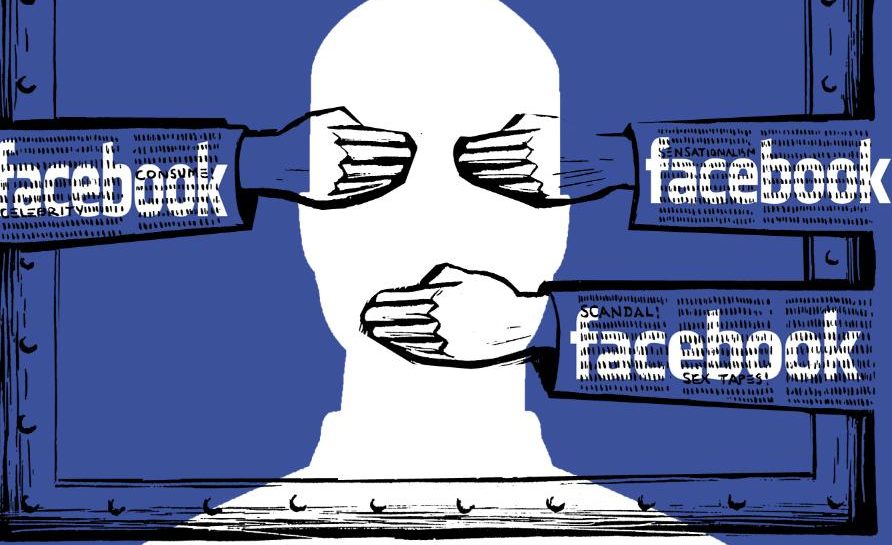

Cos’è cambiato? Dove mi sono perso? L’intuizione mentre ero al parco di Alzano. Camminavo col cellulare in tasca. Ogni momento qualcosa: un post su facebook, un cinguettio su twitter, un messaggino su what’s up, un altro vecchio stile, la chiamata di mia mamma, quella di mia sorella, due di mio figlio Zeno che ha sei anni, ma già smanetta appena io o sua mamma o entrambi lasciamo in giro il telefono. Per carità cose bellissime, chiacchierate piacevolissime. Ma non ero mai lì. Non c’era il fiume Serio, ma una miriade di altri luoghi, Lecco, Bergamo, Milano, Bologna, la Toscana. Non c’era il silenzio, ma una festa continua tra persone che, allo stesso tempo, erano vicinissime e lontanissime. E non ero mai solo e non avevo neppure la possibilità di restarci un attimo: perché se chi ti cerca, non ti trova, finisce che si preoccupa e soffre un po’. Quindi non si fa. E si consegna la propria esistenza allo smart phone standone sempre attaccati mentre si scrive, quando si gioca, persino appena finito di fare l’amore. Si guarda un attimo se è tutto a posto. Se non ci sono urgenze, si sta a coccolarsi. Altrimenti il solito: si ricorda al mondo che si è presenti, sul pezzo, vivi, reperibili, disposti a rinunciare a quel che si sta facendo per un attimo di celebrità in rete.

Ho spento per tre giorni il telefonino. Ieri notte con i miei bambini abbiamo fatto l’una. Siamo stati a ballare la macarena nel letto dei nonni. Era da un sacco che non ci divertivamo così tanto. E la colpa era mia che ogni cinque minuti interrompevo le nostre risate per tentare di far sorridere (non riuscendoci) qualcuno a cinquanta chilometri di distanza. Quel qualcuno, da oggi, per venti ore al giorno non potrà sentirmi più. Se avete delle urgenze chiamate Marco Neri, il mio socio qui al giornale. Tanto lui risponde una volta su dieci. E solo a sua mamma.

martedì 6 Gennaio 2015

martedì 6 Gennaio 2015