di Evro Carosi

Ricordo la prima volta che ho fatto l’amore, il primo bacio e alcune altre prime volte, ma non la prima volta che sono andato allo stadio. Non avrei quindi titolo per partecipare a questa iniziativa ma voglio raccontare anch’io e per non sembrare un malinconico vecchietto oggi vestirò i panni dello storico, tutto fatti e niente emozioni.

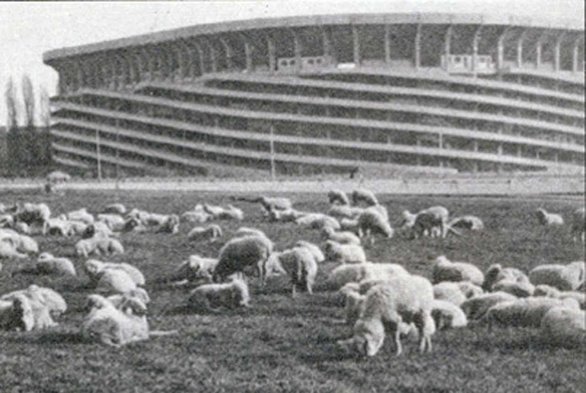

Visto dal di fuori San Siro era un’enorme costruzione in grigio cemento, molto diversa dalle altre e assolutamente diversa dalle costruzioni che circondavano il campetto del mio oratorio. Con quei grandi scivoli esterni che ancora oggi lo avvolgono, non era certo un edificio che si poteva vedere tutti giorni. Negli anni sessanta il mio stadio aveva solo due anelli. Nel primo anello, quello dei distinti, mi ci portava a vedere l’Inter un amico di mio padre che non aveva figli, nel secondo, quello dei popolari, mi ci portava a vedere il Milan il mio vicino di casa, anche lui senza figli. Mio padre, non seppi mai il perché, venne con noi una sola volta. Era l’Inter dei Sarti, Burnich, Facchetti… Ed era il Milan di un giovanissimo Rivera.

L’ultima volta che ci sono andato ho voluto rivedere l’interno di San Siro così com’era molti anni fa. Così per aiutarmi ho strizzato un po’ gli occhi come facevo da bambino, nel tentativo di eliminare dalla vista quel che allora non c’era, e me lo sono rivisto così. Solo gradoni in cemento, nessun seggiolino, se non volevi che ti si gelassero le chiappe non dovevi scordarti di portare il vecchio cuscino imbottito che si apriva a libro. I posti non erano numerati e non c’erano divisioni tra i settori, se non tra il primo ed il secondo anello; chi primo arrivava, meglio si piazzava.

Le attese prima del fischio d’inizio erano quindi più lunghe e a farti compagnia c’era solo la voce dell’altoparlante che con tono solenne reclamizzava prodotti che oggi non esistono più. La pubblicità la facevano anche due striscioni, uno per ogni porta, e una tenda fatta a piramide posta al centro del campo; non un grande passatempo per un bambino solo in mezzo a tanti adulti.

C’era sempre una nebbiolina leggera, che ti lasciava con il fiato sospeso perché infittendosi avrebbe potuto causare la sospensione della partita. Solo più avanti, grazie ad un misterioso accordo tra nostro Signore e alcune Pay Tv, la nebbia, come per miracolo, scomparve per sempre.

Non esisteva ancora il tifo organizzato, gli ultras arrivarono solo qualche anno dopo. La gente però litigava ugualmente anche se spesso il tutto si limitava a qualche spintone. Per la felicità dei sostenitori di quel partito che vorrebbe ancora oggi vedere la donna sempre impegnata a riparare calzini, posso assicurare che l’assenza di pubblico femminile era pressoché totale.

I giocatori portavano capelli corti come soldatini, niente creste, tatuaggi, sponsor, nessuna decorazione o atteggiamenti da star e si raccontava che alcuni di loro raggiungessero lo stadio in tram come gran parte del pubblico. Il loro fisico non era costruito in laboratorio e c’era anche chi, come Mario Corso, esibiva una discreta pancetta. Andare allo stadio era l’unico modo per veder giocare quei campioni. La televisione la domenica sera trasmetteva un tempo della partita più importante e null’altro, tutto il resto era lasciato all’immaginazione del tifoso e alla bravura del radiocronista.

Non ho mai rimpianto quei tempi e comunque una volta dentro allo stadio l’eccitazione è sempre riuscita a seppellire la voglia di fare inutili paragoni. Ancora oggi i boati della folla mi fanno accapponare la pelle. La partita vista allo stadio è tua, senza commenti, replay e tante inutili quanto fastidiose inquadrature.

A chi come mia moglie non capisce perché io ami andare a San Siro, risponderei volentieri imitando Marlon Brando quando in «Ultimo tango a Parigi» dice alla bella Marie Schneider: «Se scopri perché ami una donna è perché non la ami più». Anch’io non voglio sapere perché amo andare allo stadio, so solo che amo andarci.

martedì 27 Agosto 2013

martedì 27 Agosto 2013